御祭神・由来

| 御祭神 | 天日槍尊 あめのひぼこのみこと 天津彦根命 あまつひこねのみこと 天目一箇神 あめのまひとつのかみ |

|---|---|

| 御神徳 | 行政文化の発展 諸産業の技術向上 商工業繁盛 武術学業の向上 開運成就 家系繁栄 |

| 由来 | 創始年代は不詳ですが寛平年間(889年~898年)に火災にあい、 |

| 主な祭典・行事 |

【とがらい祭り(義経まつり)(12月第三土曜)】

12月第三土曜は夕刻より源義経主従の御霊を招き 湯たて神楽等の神事が行われます。 かつては澤弥伝屋敷白木屋で神事を行っていましたが 澤家の屋敷が朽ちてからは鏡神社の社務所で執り行われています。 子どもたちは太鼓と鉦を打ち鳴らし 「とがらい まがらい まがあったら とがらい」 と囃しながら集落を廻ります。 義経公にあやかり、子どもたちが勇気ある立派な成人に成長する願いをはじめ、 鏡の里の繁栄を祈念する神事です。

【鏡の里 元服式(3月)】

古代の街道・東山道で栄えた宿場町鏡宿(かがみのしゅく)は、 源義経(幼名牛若丸)元服の地と伝えられています。 義経が元服した3月に因んで、 竜王町では毎年3月にいにしえの時代の成人式「鏡の里元服式」が開催されています。 鎌倉時代の武家の正装姿で 道の駅竜王かがみの里から鏡神社までの斎行と神社参拝、 髪上げの儀や加冠の儀を中心に古式ゆかしく厳かに執り行われます。

(資料提供:竜王町観光協会) |

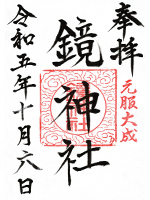

| 御朱印 |

|

| その他 |

【源義経 元服の地】

承安四年(1174年)3月3日の暁、 名を遮那王と称した源氏の牛若丸は京都鞍馬から奥州へ向かいます。 その日の夜鏡の宿「白木屋」に着き、 烏帽子屋五郎太夫に頼み左折烏帽子をあつらえ、 夜更けに元服(成人になる儀式)をします。 時に十六歳、鏡池の岩清水をたらいに汲み取り 前髪を落として元服した遮那王は 鏡神社へ参拝し「我こそは源九郎義経なり」と名乗りをあげ 源氏の再興と武運長久を祈願しました。 白木屋で元服に使われたたらいの底板は 代々家宝として残されてきましたが、 正統が絶えた後は鏡神社の社宝として保存されています。

板は戦時中武運のお守りとして出征の際に少しずつ削り取られ、 半月板のようになっています。 ・元服池

義経はこの池の水を元服の時に使ったといわれ、 また元服した姿を水面に映してみたともいわれています。 この池は浦山の湧き水がしみ出てきているもので、 水道が整備されるまでは付近の人家の飲料水として使用されたほど大変澄み切った美しい水で、 旅する人々も喉を潤したものと思われます。 ・烏帽子掛松

鏡の宿で元服した遮那王(牛若丸)は、 この松枝に烏帽子を掛け鏡神社へ参拝し 源九郎義経と名乗りをあげ 源氏の再興と武運長久を祈願したといわれています。 明治六年(1873年)台風により折損しました。 ・義経宿泊の館跡

承安四年(1174年)3月3日鏡の宿に着いた遮那王(牛若丸)一行は、 当時の宿駅の長であった澤弥伝の「白木屋」の旅籠に泊まりました。 追っての目を欺くため急ぎ髪を切り ただひとりで元服することを決意した場所。 台風のため壊れてしまい、現在は石碑が立っています。 ・平家終焉の地

平家は源氏に追われて都落ちした後、 寿永四年(1185年)3月24日壇ノ浦の戦いで敗れ、 平家最後の総大将の平宗盛、その子清宗らは捕らえられました。 宗盛父子は源義経に連れられ、 京都へ上る途中、 ここ篠原の地で義経は首を持ち帰るため宗盛と清宗を斬りました。 胴はこの地に葬られましたが、 せめてもの情けから父子の胴は一つの穴に埋められました。 |

上記内容は掲載時のものです。詳しくは神社へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

| 住所 | 滋賀県蒲生郡竜王町鏡1289 |

|---|---|

| 電話 | 0748-58-0959 |

| ホームページ | なし |